모든 일은 지난 8월 13일 자 <조선일보> 온라인판 기사에서 출발했다. 눈길을 당긴 기사 제목은 이랬다.

“아들아” 소리도 외면… 중병 아버지 굶겨 사망케 한 20대 아들

순식간에 여러 매체가 비슷한 기사를 쏟아냈다. 대구지방법원 제11형사부(재판장 이상오)가 당일 내린 판결을 기초해 쓴 기사로, 56세 아버지가 뇌출혈로 쓰러진 후 한 청년이 맞닥뜨린 비극적인 이야기였다. 요약하면 이렇다.

뇌출혈 쓰러진 아버지는 긴급 수술로 생명을 건졌다. 하지만 몸의 여러 기능은 예전 그대로 돌아오지 않았다. 음식물을 씹거나 소화시킬 수 없는 아버지는 코에 삽입된 호스를 통해 음식물을 섭취했다.

온몸이 거의 마비됐으니 아기처럼 기저귀를 찼다. 타인이 대변과 소변을 치워야 했다. 폐렴으로 인한 호흡 곤란이 발생할 수 있어 누군가 곁을 지켜야 했다. 욕창 방지를 위해 2시간마다 누운 자세도 바꿔줘야 했다.

22세 아들은 아버지 돌보기를 포기하고 사망에 이르게 했다. 그는 존속살인 혐의로 징역 4년을 선고받았다.

포털사이트에 오른 기사에는 댓글 수천 개가 달렸다. 누구는 “인간의 도리를 어긴 패륜”이라 비난했고, 어떤 이는 “누가 이 청년에게 돌을 던질 수 있느냐”고 연민했다. 비난과 연민, 분노와 안타까움은 서로 뒤엉켜 오랫동안 싸웠다.

기사를 읽고 궁금했다.

‘아들은 왜 아버지를 죽였지?’

‘22세 아들은 어떻게 살았길래 저런 선택을 했지?’

‘56세 아버지는 어떤 사람이었을까?’

가난한 처지에서 기약없이 아버지 돌보는 게 막막했다는 내용이 기사에 담겼지만, 허전했다. 아들이 아버지를 죽인 게 어디 보통 일인가. 궁금한 게 많았다.

그 청년이 어디에서 어떻게 살았는지, 성격은 어땠는지, 공공기관은 왜 돕지 않았는지, 가난의 정도는 어땠는지… 아무도 알려주지 않았다. ‘누군가 후속 보도를 하겠지’ 하며 며칠을 기다렸다. 궁금증은 가시지 않았고 후속 보도는 이어지지 않았다. 누리꾼들만 댓글에 댓글을 달며 싸움을 이어갔고, 패륜과 연민은 계속 충돌했다.

직접 알아보기로 했다. 익명 처리된 판결문을 대구지법 공보판사에게 받았다. 알고보니, 여러 매체의 기사는 판결문 내용에서 하나도 벗어나지 않았다. 고양시 법원도서관에서 실명 판결문을 확인했다. 약 40만 원을 받고 사건을 맡았다는 2심 국선변호인은 무슨 이유인지 취재와 보도를 원하지 않았다. 궁금증만 더 커졌다.

아버지가 굶어 죽은 집에 직접 찾아 갔고, 치료 받았던 병원을 방문했다. 청년의 친척과 주변 사람을 만났다. 아버지와 아들이 살던 월세 집의 주인과도 통화했다. 집주인은 “몰라요! 앞으로 전화하지 마세요!”라며 일방적으로 대화를 끊었지만 말이다.

서울과 대구와 고양시를 오가며 판결문에 담기지 않은, 여러 매체가 다루지 않은 구속된 청년의 삶과 사실의 조각을 모았다. 부족하나마 여기저기 흩어진 퍼즐을 맞히고 보니 이런 질문이 머리를 때렸다.

‘도대체 누가 아버지를 죽인 거지?’

‘아버지는 죽은 건가, 죽임을 당한 건가.’

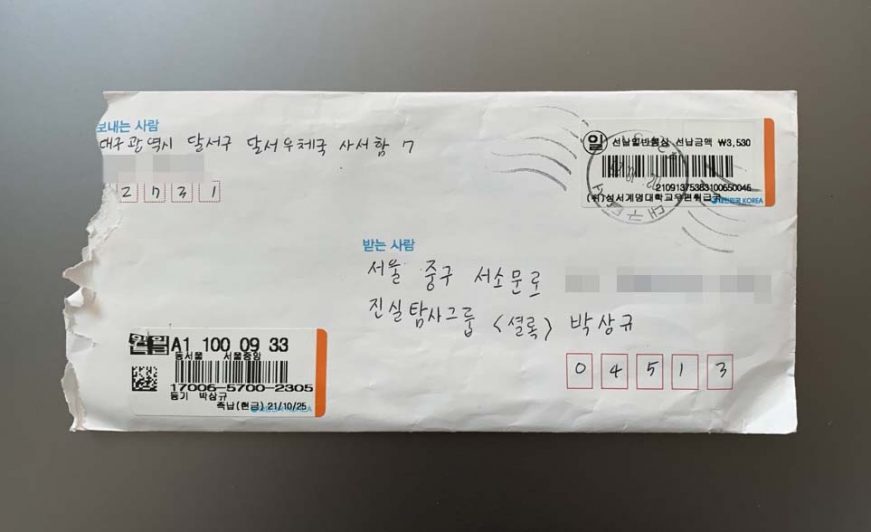

아픈 머리가 진정되지 않은 10월 말, 구치소에 수감된 청년에게 편지가 왔다.

“어머니는 제가 초등학교 1학년 때 제게 ‘잠시 나갔다 올 테니, 밥 먹고 기다리고 있어’라고 말하고 나가시고는, 그 이후 집에 오시는 일은 없었습니다. 하교 후 집에 오면 저를 맞아준 건 불꺼진 거실이었습니다. (중략)

아버지와 어머니를 탓하거나 원망할 생각은 1도 없습니다. 어릴 때나 지금이나 ‘그저 그땐 그럴 수밖에 없었겠지, 말 못할 사정이 있었겠지’ 생각하며 살았습니다. 필요하신 정보가 있으면 최대한 할 수 있는 선에서 알려드리겠습니다.”

코로나19로 구치소 면회가 어려운 탓에 우린 편지로 이야기를 나눴다. 청년은 자신이 “간절히 원했던 것”도 이야기 했다. 퍼즐의 모호한 틈들이 조금씩 메워졌다.

아버지를 죽인 혐의로 구속된 22세 청년의 이야기. 패륜과 인간의 도리, 원망과 동정으로는 다 설명하기 어려운 어느 가족의 이야기를 지금부터 시작한다.