동물권단체 <케어> 박소연 대표의 구조 동물 대규모 안락사는 특급 비밀이었다. <케어> 내부 직원들도 박 대표의 안락사 사실을 몰랐다.

진실탐사그룹 <셜록>의 취재 결과 <케어> 내에서 이뤄진 안락사는 박소연 대표와 동물관리국장인 내부고발자 A씨, 단 2명을 통해서만 시행됐다. <케어>의 직원은 총 35명이다.

박 대표는 내부 직원들에게 안락사 사실을 숨기기 위해 여러 노력을 기울였다.

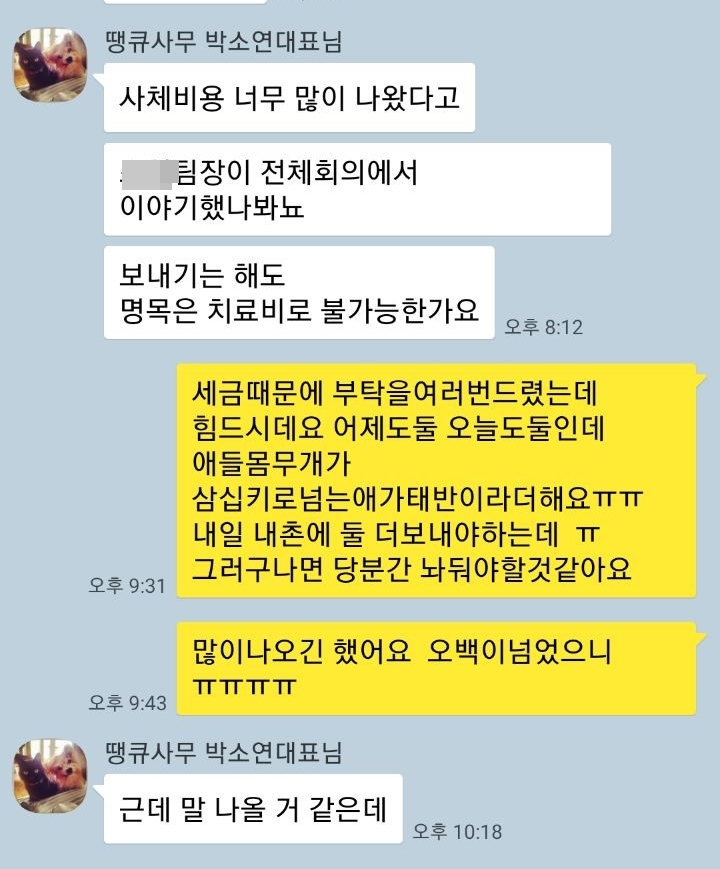

우선 박소연 대표는 서류 조작을 시도했다. 박 대표가 A씨에게 2018년 8월 7일에 보낸 카카오톡 문자메시지를 보자.

“사체 (처리) 비용 너무 많이 나왔다고 OO팀장이 전체회의에서 이야기했나봐요. 보내기(안락사)는 해도 명목은 치료비로 불가능한가요.”

당시 <케어> 회계팀장은 과도하게 많이 집행된 사체 처리 비용을 의심했다고 한다. 대규모 안락사 시행 사실을 몰랐으니 그의 문제제기는 당연했다.

박 대표는 내부 직원의 지적을 ‘서류 조작’으로 덮으려 했다. ‘사체 처리 비용을 병원 치료비로 조작할 수 없느냐’라는 게 박 대표의 부탁이다.

A씨는 “(동물병원에) 세금 때문에 부탁을 여러번 드렸는데 힘드시데요”라며 조작이 어렵다고 답했다. 이에 박 대표는 “(내부에서) 말 나올 거 같은데”라고 우려했다.

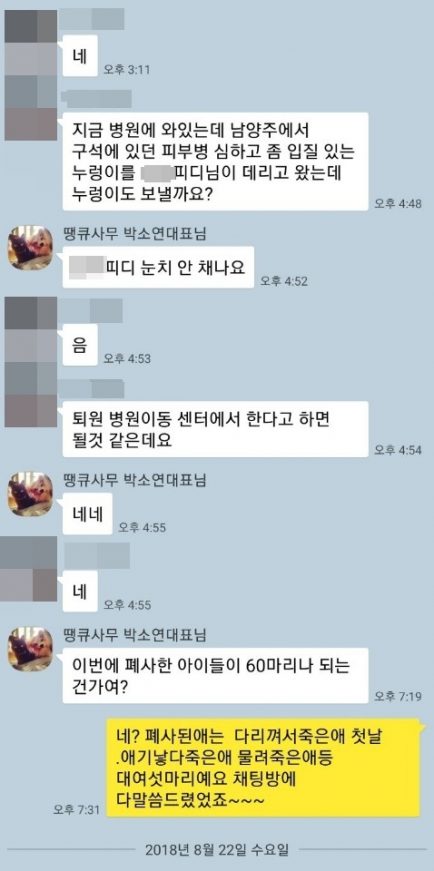

2018년 8월 21일 자 문자메시지를 보면, 박 대표는 다른 직원이 동물 안락사를 눈치 채지 못하게 하라는 취지의 대화를 나눈다. 먼저 한 직원이 아래처럼 말한다.

“지금 병원에 와 있는데 남양주에서 구석에 있던 피부병 심하고 좀 입질 있는 누렁이를 OO피디님이 데리고 왔는데, 누렁이도 보낼(안락사)까요?”

이에 박 대표는 “OO피디 눈치 안 채나요”라며 은밀하게 움직이라는 취지로 답했다.

상황이 이럼에도 박 대표 측은 사실과 다른 해명을 하고 있다. <케어>가 11일 내놓은 공식발표문의 한 대목을 보자.

“소수의 동물들에 대하여 불가피한 안락사가 시행되었고, 결정 과정은 회의 참여자 전원의 동의하에 동물병원에서 진행됐다.”

모두 거짓말이다. 이 입장문 발표 하루 전인 10일, <케어>에서는 전체 직원회의가 긴급하게 열렸다. 사무국 직원 22명이 참여한 회의에서 박소연 대표는 “직원들에게 안락사 사실에 대해 말하지 못한 건 미안하지만, 동물의 입장에서는 필요한 부분이었다”고 말했다.

전체 직원 앞에서 이렇게 말해 놓고, 박소연 대표는 바로 다음날 또 거짓말을 이어간 셈이다.

10일 직원 회의 자리에서 한 <케어> 직원은 “이번 안락사 사안에 대해 많이 실망했다”며 “안락사가 진행되는 걸 전혀 몰랐다”고 말했다. 이어 그는 “여태까지 진행되어온 안락사 사유에 대해 적어도 오늘 여기 있는 직원들이 아는 게 중요하다고 생각한다”고 말했다.

박소연 대표의 동물 대량 학살에 가까운 안락사 시행은 2015년부터 본격적으로 진행됐다. 자신들이 구조한 동물 수백 마리가 은밀하게 죽어가는 사실을 <케어> 직원들은 왜 몰랐을까? 단지 박 대표가 거짓 연기를 잘해서?

지난 12월부터 올해 1월까지 여러 차례 만난 복수의 <케어> 전 직원들은 동물보호소의 ‘접근성’을 원인으로 꼽았다.

개, 고양이 수백 마리가 모여 있는 동물보호소는 사람 거주 지역과 멀리 떨어진 곳에 위치할 수밖에 없다. <케어>가 운영하는 동물보호소도 마찬가지다. 경기 포천, 충북 충주, 충남 홍성 등 모두 시골에 있다. 도심과 멀고 대중교통으로 접근하기 어려운 곳이다.

주로 서울에서 활동하는 <케어> 직원들은 자신이 구조한 동물이 어떤 환경에서 지내는지 제대로 살피지 못했다.

또한 내부고발자 A씨는 “박소연 대표가 직원들이 보호소를 방문하는 걸 별로 좋아하지 않았다”고 말했다. 여러 직원들이 보호소를 방문하면, 안락사 사실을 눈치 챌 수 있기 때문이다.

이외에도 <케어> 전 직원들은 이사회나 총회에서 안락사 안건이 의결사항으로 다뤄진 적이 없었다고 입을 모았다. 내부고발자 A씨와 복수의 <케어> 전 직원들이 “박소연 대표 마음대로 안락사를 진행해왔다”고 말하는 이유다.

<케어>에서 근무했던 C씨는 “직무상 안락사 사실을 알고는 있었다”면서 “박 대표한테 이사회라도 열라고 건의했지만, 안락사 안건으로 이사회가 열린 적은 한 번도 없었다”고 전했다.

그는 “후원자한테 안락사 사실을 말하지 못한다면, 최소한 이사회라도 열어서 동의를 구했어야 했다”고 꼬집었다.

이어 그는 “불가피한 안락사일 경우 먼저 직원들한테 의견을 구했다면, 외면할 직원은 없었을 것”이라며 아쉬운 마음을 밝혔다.

내부제보자 A씨는 “단체 대표가 곧 <케어>는 아니다”라며 “자신의 시간과 열정을 바쳐 헌신적으로 일하는 직원들이 있다는 걸 많은 사람들이 꼭 알아줬으면 좋겠다”고 당부했다.

또 A씨는 “<케어>가 보호하고 있는 600여 마리 동물들의 생존이 위협받지 않도록 도와달라”고 호소했다.